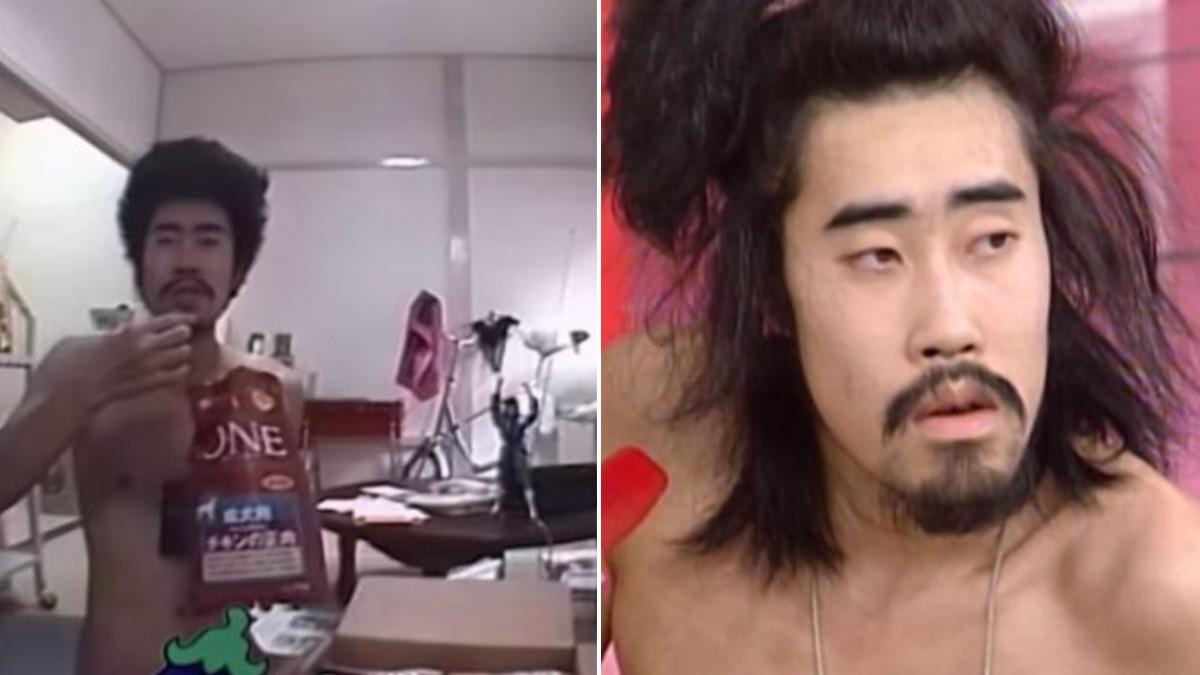

日本真人秀節目《前進!電波少年》在1998年推出一個名為「生活大獎賽」的單元,參賽者濱津智明(Tomoaki Hamatsu)綽號「茄子」在毫無準備的情況下,被剝光衣服,獨自留在一個幾乎空無一物的公寓中,展開長達15個月的生存挑戰。而這個單元就是要看一個人,是否能單靠寄信參加活動抽獎,所贏得的獎品生存下去。

在這節目中,濱津必須靠著競賽獎品累積價值達到100萬日圓(約新台幣24萬6千元)的門檻。然而在這段期間,濱津逐漸陷入抑鬱和躁狂,飢餓和孤立感讓他身心俱疲。近30年後,他的遭遇透過一部新紀錄片《參賽者》(The Contestant)重新被關注,該片日前在英國謝菲爾德紀錄片影展(Sheffield Documentary Festival)上映。

濱津透過參加雜誌競賽來贏得獎品,以維持生存。他雖然知道自己正在被拍攝,但對於影像最終會如何使用並不清楚,還以為可能不會播出。不料這位22歲的青年逐漸成為日本家喻戶曉的名人,每週播出的單元成為《電波少年》最受歡迎的環節之一。

儘管評論家多半不喜歡這個節目,但它吸引了大量年輕觀眾。另外《電波少年》的播出時間比《楚門的世界》(The Truman Show)還要早,後者講述一個不知道自己的生活正在被當成電視劇播出的男子。儘管《電波少年》是真人秀節目的先驅,但在日本和南韓以外的地區,這個單元的知名度仍然相對有限。提特利認為,隨著YouTube在過去10年的崛起,更多人聽說過這個故事,但當年節目並未打算在日韓以外的地區播出。

紀錄片《參賽者》訪問了濱津和策劃這個單元的製作人土屋俊夫(Toshio Tsuchiya),以及當年報導此事的人士,包括一位曾駐日的《BBC》記者。不過,故事的主體仍是濱津當年的影像畫面,觀眾可以跟隨他的腳步,了解他如何度過這段挑戰。

紀錄片已在美國影音平台上映,影評人對濱津的遭遇既著迷又感到不安。《滾石》(Rolling Stone)雜誌的費爾(David Fear)認為,這部紀錄片「既是一場讓人難以移開視線的車禍現場,也是對觀眾共謀的控訴」,「它記錄了一個媒體現象、一個真人秀節目的里程碑,以及一場被包裝成娛樂的心理噩夢,觀眾明知這一切都是真實發生的,卻仍難以理解眼前所見」。

《IndieWire》的艾利希(David Ehrlich)則表示,原始影像「如此催眠般地殘酷」,新拍攝的畫面很難與之匹敵,「儘管採訪內容坦率而深思熟慮,但都不如濱津受難的原始影像引人入勝」,「提特利的紀錄片與其說是對整個媒體的評論,不如說是對這個媒體最卓越人物之一的研究」。

隨著節目的進行,濱津在許多競賽中獲勝,但得到的獎品並非總是有用,包括輪胎、高爾夫球、帳篷、地球儀、泰迪熊和《辣妹合唱團》(Spice World)電影票等。儘管他的身體狀況每況愈下,製作人似乎並不在意,製作團隊中一人甚至隱約透露,要是濱津沒有贏得米糧作為獎品,他可能會死。

這個節目吸引了約1500萬名觀眾,看他如何利用這些獎品求生。由於從未贏得可穿的衣物,濱津在整個挑戰期間都一絲不掛,節目組僅在他的下體處加上了一個茄子符號遮掩。不過公寓的門並未上鎖,理論上濱津隨時可以離開,但他為何選擇留下?提特利認為這有多個原因,包括他性格堅毅,來自福島的嚴格家庭背景,以及不想惹麻煩的天真個性,再加上日本武士精神的影響,讓他決心堅持到底。

將近30年後,濱津形容這個節目「殘酷」,「沒有快樂,也沒有自由」,「每週可能只有三到五分鐘的畫面是我的生活,而且經過剪輯,突顯了我贏得獎品時的喜悅」,「當然,觀眾會說,『看,他在做一些有趣和享受的事情』,但我的生活大部分時間都在受苦」。

儘管如此,濱津在紀錄片中並未對這段經歷表現出怨恨,提特利認為他現在處於一個非常正面的狀態。「當人們問他是否後悔時,他總是說,雖然不想再經歷一次,但如果沒有這段經歷,他就不會成為現在的自己」。

而且節目結束後,濱津被帶到一個由節目組搭建的房間,讓濱津本人以為又是另一個公寓,他也一如往常的脫掉衣服,不料下秒周圍牆壁被打開,他驚訝地發現自己處在一個充滿觀眾的舞台上,儘管觀眾高呼他的名字,但他本人卻呆愣在現場。紀錄片還跟隨濱津重獲自由後的生活,他利用獲得的名氣做善事,最終找到了成就感。

提特利表示,濱津覺得時機成熟,可以重新審視自己的故事,「他或許已經與過去和解了」。1990年代的節目製作規範與現在大不相同,現今觀眾也不太可能接受這種形式的節目。但這部紀錄片提出了一個值得思考的問題:娛樂的底線在哪裡?觀眾的胃口又該負多少責任?提特利說:「我希望人們能夠反思自己與社群媒體和真人秀節目的關係,以及作為觀眾和消費者,我們是否都是共犯。」